鳥類怎樣評價生態環境質量?看常州用“慧眼+人眼”探明真相

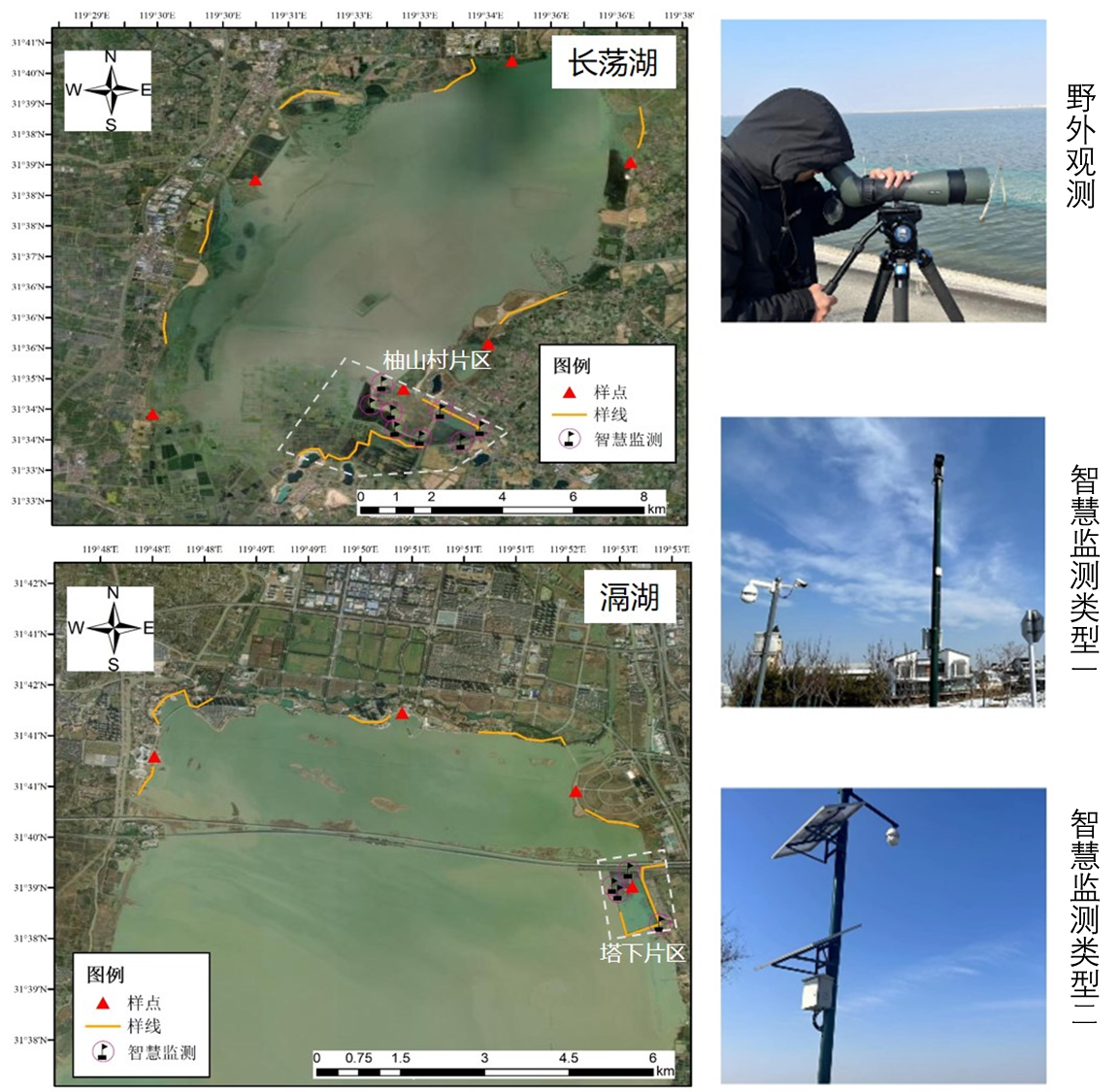

為推進鳥類多樣性觀測工作,江蘇省常州環境監測中心于2023—2024年秋冬季選取長蕩湖和滆湖作為典型濕地,開展了鳥類人工監測,同時依托已經建成的洮滆濕地鳥類AI智能監測系統,同期開展了鳥類智慧監測。在做好鳥類觀測的同時,在全省環境監測系統率先開展了人工監測和智慧監測結果比較,重點就智能化手段與傳統方法差異、鳥類對生態環境評價的作用等進行研究,探索用鳥類評價生態環境質量的技術路徑,努力擦亮反映美麗中國“顏值”的“鏡子”。

人工監測是按照《生物多樣性觀測技術導則 鳥類》(HJ 710.4-2014)要求,采用樣線法和樣點法結合的方式,利用雙筒和單筒望遠鏡觀察,統計鳥類種類和數量。智慧監測依托于鳥類AI智能監測系統,該系統融合了通信傳輸技術、視頻AI分析、邊緣計算、物聯網等技術于一體,平穩運行以來,共積累鳥類圖像15698張,完成鳥類人工標注8328張,涵蓋83種鳥類。常見鳥種(喜鵲、麻雀等)和一些特征明顯的鳥種(小天鵝、戴勝等)識別正確率可達80%。

監測點位及工作開展情況

記錄種群摸清狀況

通過“慧眼+人眼”,常州環境監測中心記錄了鳥類群落結構,此次調查共記錄到鳥類137種,隸屬于17目50科;以雁鴨類、秧雞類、鸕鶿類居多,優勢種依次為白骨頂、斑嘴鴨、綠頭鴨、紅頭潛鴨、黑水雞。同時也“摸清了”鳥類分布狀況,在記錄的鳥類物種數和個體數上,長蕩湖濕地均多于滆湖;在珍稀瀕危物種數量上,國家一級重點保護野生動物青頭潛鴨、東方白鸛均在長蕩湖濕地發現,國家二級重點保護野生動物長蕩湖記錄15種,滆湖記錄2種。結果與長蕩湖和滆湖的生態水平吻合。

部分人工監測鳥類物種

關聯分析做好評價

為探索鳥類評價生態環境質量的技術路徑,常州環境監測中心也積極嘗試關聯分析“找主因”。利用生態遙感技術,對智慧監測點位有效拍攝范圍內各生境因子進行解譯,選取了“建設用地面積、林地面積、濕地面積、生態岸線占比、水生植被面積”5個生態指標與鳥類多樣性參數進行相關性分析,發現生態岸線比例和水生植被面積對鳥類影響最大,兩者均與鳥類密度顯著正相關。這一結果與鳥類分布的特征也較為吻合。

優劣對比綜合應用

通過人工監測和智慧監測結果對比發現,兩種監測方式各有利弊,人工監測在鳥類多樣性和物種分布均勻度方面更優,智慧監測則是在鳥類數量、珍稀瀕危物種和關聯分析方面表現更好;但在常見鳥特別是大體型、特征鮮明鳥類物種方面,人工監測與智慧監測的差別相對較小。現階段還需充分融合人工、智慧等技術手段,不同方法優勢互補,做好大數據關聯分析和深度挖掘。

部分AI智能監測鳥類物種

下一步,常州中心將按照監測現代化建設要求,在加強新技術、新方法開發應用的基礎上,充分做好“人工”與“智能”的對比評估,努力提升鳥類多樣性監測的高效感知能力和深度認知水平,結合國家生態質量綜合監測站工作要求,持續積累鳥類觀測數據和智慧監測系統應用經驗,為支撐生物多樣性持續性觀測與示范應用提供重要參考依據